La situation internationale particulièrement confuse et tendue appelle à la réflexion. Le fait que la Corée du Nord, ce nain économique qui ne parvient pas à protéger sa population de la famine, mais dépense le cinquième de son PIB en armements, notamment nucléaires, puisse défier les Etats-Unis frappe les esprits. Laissons de côté ceux qui mettent au même niveau le Président des Etats-Unis, Donald Trump, qui, pour atypique qu’il soit, représente la démocratie la plus puissante du monde et Kim-Jong-Un, le dictateur caricatural qui règne à Pyong-Yang. Oublions aussi ceux qui appellent au dialogue en Occident en affirmant que la solution politique est la seule voie possible. On pourrait rappeler à ces derniers que la solution politique a le plus souvent consisté à donner l’avantage à celui qui l’emportait sur le terrain militaire. La Chine de 1949 ou le Viet-Nam de 1975 devraient réveiller la mémoire américaine sur ce point. La Chine et la Russie tiennent le même discours, mais celui-ci n’a pas du tout le même sens. Le pacifisme bêlant des occidentaux et des européens, en particulier, est l’expression de l’impuissance, de l’abaissement de la volonté politique. Il ne faut pas lancer des populations vieillies et tournées avant tout vers le bonheur matériel dans des aventures qu’elles ne comprendraient pas et qui se retourneraient contre les pouvoirs en place. La modération russe ou chinoise face au durcissement des sanctions signifie au contraire que ces deux pays, auxquels le régime grotesque et monstrueux de Pyong-Yang doit sa survie, ne sont pas mécontents de montrer que le monopole américain sur le monde, qui s’était esquissé en 1989, est aujourd’hui bel et bien terminé. Dans les années qui ont suivi la chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’URSS, il était possible d’accueillir la Russie dans le club des grandes démocraties en lui laissant sa sphère d’influence multiséculaire. Les Etats-Unis, soutenus par les Européens, n’ont pas hésité à l’humilier, à lui rogner les ailes. Le résultat, c’est que la Russie, sans le communisme, et la Chine, avec un régime de parti communiste unique, se sont inscrits dans la mondialisation économique capitaliste, mais constituent toujours un “bloc” rival de l’Occident, comme on le voit aussi bien en Ukraine, au Moyen-Orient qu’en Asie, ou même en Amérique Latine.

La situation internationale particulièrement confuse et tendue appelle à la réflexion. Le fait que la Corée du Nord, ce nain économique qui ne parvient pas à protéger sa population de la famine, mais dépense le cinquième de son PIB en armements, notamment nucléaires, puisse défier les Etats-Unis frappe les esprits. Laissons de côté ceux qui mettent au même niveau le Président des Etats-Unis, Donald Trump, qui, pour atypique qu’il soit, représente la démocratie la plus puissante du monde et Kim-Jong-Un, le dictateur caricatural qui règne à Pyong-Yang. Oublions aussi ceux qui appellent au dialogue en Occident en affirmant que la solution politique est la seule voie possible. On pourrait rappeler à ces derniers que la solution politique a le plus souvent consisté à donner l’avantage à celui qui l’emportait sur le terrain militaire. La Chine de 1949 ou le Viet-Nam de 1975 devraient réveiller la mémoire américaine sur ce point. La Chine et la Russie tiennent le même discours, mais celui-ci n’a pas du tout le même sens. Le pacifisme bêlant des occidentaux et des européens, en particulier, est l’expression de l’impuissance, de l’abaissement de la volonté politique. Il ne faut pas lancer des populations vieillies et tournées avant tout vers le bonheur matériel dans des aventures qu’elles ne comprendraient pas et qui se retourneraient contre les pouvoirs en place. La modération russe ou chinoise face au durcissement des sanctions signifie au contraire que ces deux pays, auxquels le régime grotesque et monstrueux de Pyong-Yang doit sa survie, ne sont pas mécontents de montrer que le monopole américain sur le monde, qui s’était esquissé en 1989, est aujourd’hui bel et bien terminé. Dans les années qui ont suivi la chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’URSS, il était possible d’accueillir la Russie dans le club des grandes démocraties en lui laissant sa sphère d’influence multiséculaire. Les Etats-Unis, soutenus par les Européens, n’ont pas hésité à l’humilier, à lui rogner les ailes. Le résultat, c’est que la Russie, sans le communisme, et la Chine, avec un régime de parti communiste unique, se sont inscrits dans la mondialisation économique capitaliste, mais constituent toujours un “bloc” rival de l’Occident, comme on le voit aussi bien en Ukraine, au Moyen-Orient qu’en Asie, ou même en Amérique Latine.

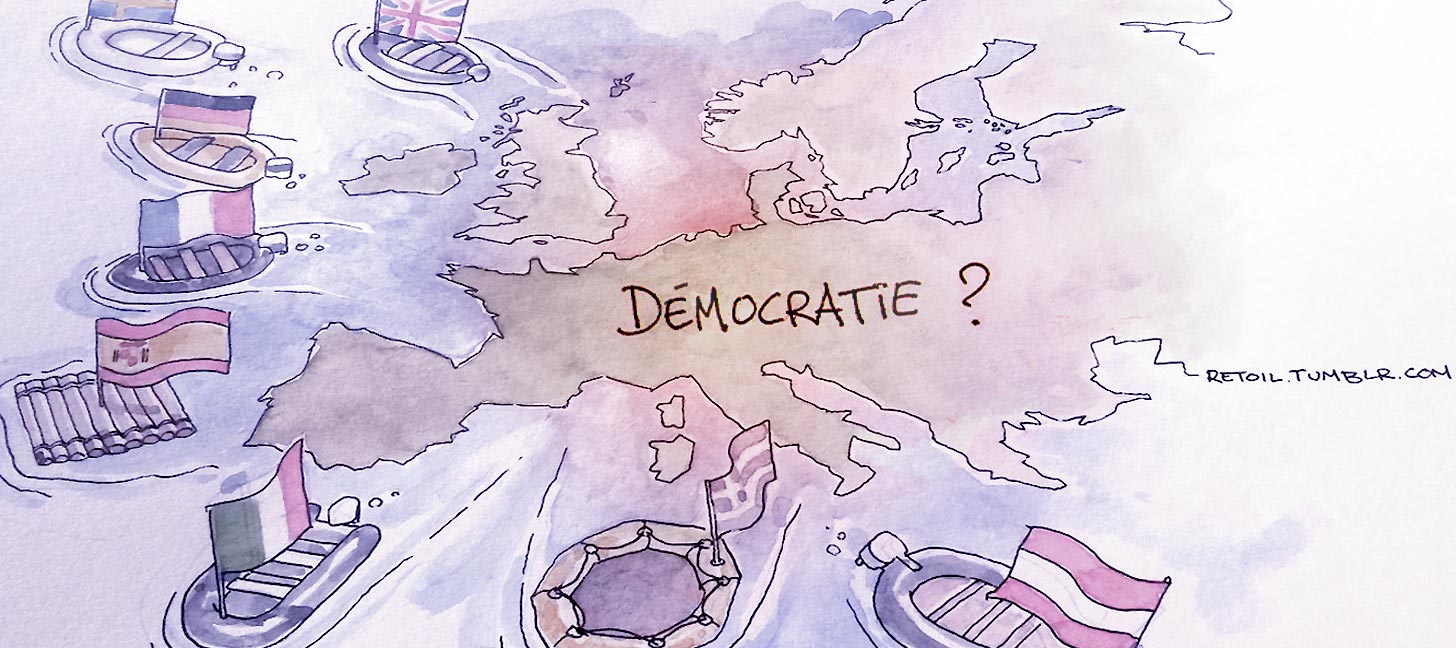

Il y a trois grandes philosophies de l’Histoire que l’on peut rattacher à des penseurs allemands. Kant croyait que la paix universelle et perpétuelle découlerait de l’avènement mondial du régime démocratique. Hegel professait au contraire que la violence était le moteur de l’Histoire, qu’achèverait l’Etat-Nation contenant en lui l’avenir objectif de l’humanité. Les Etats-Unis pouvaient, dans les années 1990, apparaître comme la synthèse de ces deux théories. Ils fournissaient le modèle démocratique et paraissaient vouloir l’imposer partout, au besoin par la force. Ils n’étaient parvenus à vaincre ni en Corée, ni au Viet-Nam, mais désormais sans adversaire “à la hauteur”, ils s’y employaient dans l’ex-Yougoslavie et en Irak. Un rapprochement hasardeux a même fait confondre un moment Berlin en 1945 et Bagdad en 2003. L’illusion s’est dissipée. C’est un troisième philosophe allemand, souvent mésestimé par rapport aux deux autres, qui semble pourtant avoir été le plus perspicace, le pessimiste Arthur Schopenhauer. Celui-ci ne croyait pas du tout que l’Histoire eût un sens. Elle était pour lui “le long rêve, le songe lourd et confus de l’humanité”. En le relisant, on remarque l’accent shakespearien et on entend ce que Macbeth, le “roi”, dit de la vie : ” un récit conté par un idiot, plein de bruit et de fureur”. Les passions humaines, la volonté de puissance, la soif de pouvoir entretiennent les rivalités et les conflits. Elles constituent le tissu de l’Histoire. Cela est vrai quelque soit la nature du régime politique. Simplement, les régimes démocratiques connaissent une forme du phénomène atténuée par les institutions et masquée par l’hypocrisie. Derrière le ballet institutionnel des Etats et des organisations supra-nationales, le rapport de forces prévaut. La Chine fait ce qu’elle veut au Tibet. Elle est de taille à protéger, comme elle l’a déjà fait, la Corée du Nord. La Syrie, prête à se disloquer, a été sauvée par la Russie de Vladimir Poutine, militairement, mais d’autres puissances se permettent d’intervenir sur son sol sans y avoir été invitées. Les pressions internationales continuent à peser sur Damas. Il est vrai que le pétrole ou le gaz du Golfe donnent les moyens de les susciter ou de les exercer. En Europe, la Hongrie de Viktor Orban se fait taper sur les doigts pour oser brandir la souveraineté de son peuple et le droit de celui-ci à décider des étrangers qui pouvaient pénétrer sur son sol. Le petit est peut-être joli, mais c’est le grand qui a toujours raison. L’immense déception de notre époque, c’est qu’il y a plusieurs “grands”, et que le réalisme politique a de nouveau balayé les rêves idéalistes de la fin de l’Histoire. La “synthèse” réalisée par Angéla Merkel entre l’angélisme politique et les intérêts primordiaux, selon elle, de l’Allemagne, doit éveiller l’attention.

Plus que jamais, les politiques nationales, et celle de la France, en particulier doivent se construire sur la recherche de l’intérêt supérieur du pays. Les considérations philosophiques doivent y avoir peu de part. La paix est une noble intention. Elle se réalisera d’autant plus que les Etats trouveront des compromis pour satisfaire au mieux leurs revendications. C’est l’équilibre de la terreur nucléaire qui a empêché la guerre froide de se réchauffer. L’Europe en a bénéficié. Cela n’a pas été vrai d’une grande partie du monde, de l’Afrique, notamment. L’entente entre des pays différents, opposés parfois, mais ayant trouvé un équilibre entre eux, face à un adversaire commun, est la seule voie réaliste de la paix. Au lendemain des guerres révolutionnaires, la Sainte Alliance avait assuré la paix à l’Europe. Le terrorisme islamiste est un ennemi tout désigné. Il reste aux occidentaux à accepter le partage du monde.