Plus le temps passe, plus Obama passe du statut de Président de la première puissance mondiale à celui de symptôme. Si l’on voulait se persuader que les grandes démocraties occidentales subissent une crise profonde et insidieuse, sont atteintes par une maladie qui à long terme menace leur existence même, l’abîme qui sépare aujourd’hui l’image artificielle du Président américain élu en 2008 de la réalité du monde que ses deux mandats auront laissée en apporte un signe angoissant.

Plus le temps passe, plus Obama passe du statut de Président de la première puissance mondiale à celui de symptôme. Si l’on voulait se persuader que les grandes démocraties occidentales subissent une crise profonde et insidieuse, sont atteintes par une maladie qui à long terme menace leur existence même, l’abîme qui sépare aujourd’hui l’image artificielle du Président américain élu en 2008 de la réalité du monde que ses deux mandats auront laissée en apporte un signe angoissant.

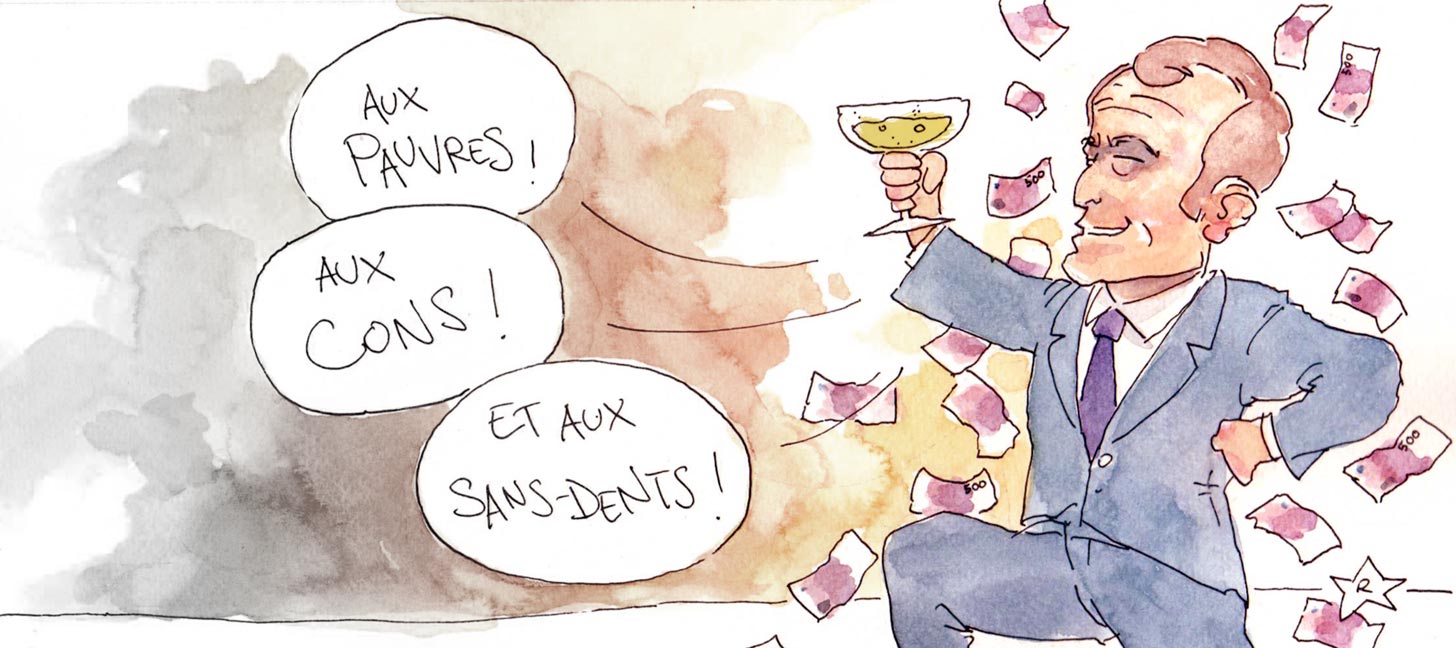

On se souvient des concerts de louanges qui avaient accompagné son élection. Obama était Prix Nobel de la Paix sur ses intentions. Il correspondait à l’attente de la majorité du microcosme médiatico-politique occidental, particulièrement dans notre pays. Son style décontracté, son discours politiquement correct, son multiculturalisme, ses orientations progressistes sur le plan sociétal, et cerise sur le gâteau, le fait qu’il fasse entrer à la Maison Blanche un couple “de couleur” dans un pays dont une partie institutionnalisait le racisme, il y a peu encore, faisaient de lui l’icône de la pensée unique qui règne dans le monde des médias. L’obamania mettait en transe, faisait chavirer les coeurs. La nuit du néoconservatisme symbolisée par Bush, mal élu et mal aimé, laissait place à la lumière d’une aube nouvelle. Le manichéisme buté et brutal de la lutte contre l’axe du mal, les guerres interminables et inefficaces, les entorses aux principes juridiques qui fondent les démocraties allaient prendre fin. Le célèbre discours du Caire donnait le départ d’une ère nouvelle où l’intelligence et le droit allaient remplacer la bêtise et la force.

L’Amérique était enlisée dans deux guerres à l’issue politique incertaine. Elle avait en revanche témoigné de son impuissance face aux catastrophes naturelles sur son propre sol lors des inondations de la Nouvelle Orléans. Enfin, la crise économique dont le détonateur avait été le crédit immobilier irresponsable depuis les années 90 y sévissait. Avec Obama, elle allait prendre un nouveau départ. Effectivement, la reprise économique est là. Avec des ressorts psychologiques et un contexte juridique ignorés chez nous, avec l’attractivité pour la matière grise mondiale, un culte de la destruction créatrice, mais aussi la fabrication d’une monnaie privilégiée et le gaz de schiste, les Etats-Unis se sont relevés. Les Américains, peu enthousiasmés par l’Obamacare et surtout moins persuadés que nous du rôle du pouvoir politique sur l’économie ont d’ailleurs redonné la majorité aux Républicains à la Chambre des Représentants.

C’est surtout sur la scène mondiale que l’on attendait l’homme le plus puissant du monde, le virtuose du progressisme politiquement correct. Le discours du Caire avait tracé la route. Il fallait cesser la croisade et inaugurer avec l’Islam des relations ouvertes et respectueuses afin que celui-ci puisse occuper dans le monde la part qui lui revient. En fait, il s’agissait de la poursuite de l’illusion bushienne par d’autres moyens et avec une autre philosophie. Les conseillers de G.W.Bush avaient voulu faire entrer l’Irak, pays soumis à un régime militaire à parti unique, mais relativement riche et développé, dans le monde démocratique moderne, aux forceps. Désormais, il fallait s’y prendre par la douceur, le respect, et le dialogue pour l’ensemble du monde arabe. Le mirage du Printemps Arabe est apparu qui a semblé accréditer cette idée. Depuis longtemps, les Etats-Unis sont des alliés du royaume wahabite d’Arabie Saoudite. L’imperméabilité de l’Islam au communisme athée avait permis aux Américains de reprendre la main en Indonésie et surtout d’évincer les soviétiques d’Afghanistan. En revanche, les dictatures militaires nationalistes arabes penchaient plutôt vers l’Est, et l’Iran chiite ne pardonnait pas à l’Occident son soutien au Chah. L’idée qu’un Islam sunnite modéré puisse jouer au Moyen-Orient le même rôle que la Démocratie Chrétienne en Europe au lendemain de la guerre a paru vraisemblable. La Turquie, cet autre vieil allié, qui n’a pas de problème avec sa minorité chrétienne, chassée ou exterminée, offre d’ailleurs un modèle puisqu’un parti islamiste conservateur y est majoritaire et a mis fin à la mauvaise habitude des coups d’Etat militaires.

Avec l’appui des régimes peu démocratiques et rivaux du Golfe, les Américains ont donc soutenu le souffle du Printemps Arabe. Le résultat est calamiteux. Parce qu’on a cru sauver les habitants de Benghazi de la féroce répression de Kadhafi, c’est la totalité de la Libye qui est en guerre tribale. Les ambassades occidentales y ferment les unes après les autres. La situation libyenne pèse sur tout le nord de l’Afrique et singulièrement sur le Sahel où la France est engagée. La Syrie est en proie à une atroce guerre civile. L’Irak pour la démocratisation duquel des milliers d’Américains sont morts est tenu en partie par des fanatiques particulièrement sanguinaires. Dans ces deux pays, la minorité chrétienne est persécutée par les islamistes dans une relative indifférence occidentale. Lorsqu’il a été élu, Obama jouissait d’une aura internationale telle qu’il pouvait se concentrer sur le baril de poudre israëlo-palestinien. Il a laissé pourrir la situation et se développer les colonies juives en Cisjordanie, s’ancrer le Hamas à Gaza et accepté que l’autorité palestinienne soit privée de véritable pouvoir local et de légitimité internationale. Aujourd’hui, le baril explose à nouveau.

La leçon la plus angoissante pour l’avenir n’est pas que de tels hommes dénués de vision et de clairvoyance puissent être portés à ce niveau de responsabilité, c’est qu’ils soient adulés par la sphère médiatique superficielle qui fait l’opinion dans nos grandes démocraties et dont BHL est chez nous l’illustration parfois tragi-comique à force d’être caricaturale. Que le monde occidental soit un train qui fonce vers sa propre disparition avec pour fond sonore la musique gaie et entraînante des optimistes béats, des ravis du multiculturalisme et de la mondialisation, voilà la signification la plus lourde du bilan catastrophique d’Obama.